Se il branding fosse una costellazione, il prisma di Kapferer sarebbe la mappa celeste che ti permette di orientarti anche nelle notti più buie del mercato. Jean-Noël Kapferer, brillante accademico francese, ha dedicato la sua carriera a decifrare come i brand creano significato, valore e connessioni profonde. Nel 1996 ha presentato un modello che oggi, nell’era della comunicazione istantanea e dei brand liquidi, si rivela ancora più potente: il Prisma dell’Identità di Marca. Il mercato contemporaneo è un luogo di rumore e frammentazione: loghi che cambiano a ogni trend di design, campagne-lampo, consumatori diffidenti. Il prisma è la bussola che ti aiuta a mantenere la rotta: un sistema per garantire che ogni parte della tua identità parli la stessa lingua, comunichi lo stesso messaggio e lasci la stessa impronta emotiva.

- Jean-Noël Kapferer: l’uomo dietro il modello

- Cos’è il prisma dell’identità di marca e perché funziona

- I sei lati del prisma di Kapferer – funzionamento faccia per faccia e interazioni

- Come il prisma trasforma la percezione del brand

- Case study: brand che lo usano (bene)

- Errori comuni e come evitarli

- Come applicarlo subito alla tua strategia di brand identity

- Conclusione: dal modello alla vita reale

1. Jean-Noël Kapferer: l’uomo dietro il modello

Jean-Noël Kapferer non è un teorico da cattedra scollegato dalla realtà. È un osservatore acuto del mercato, autore di testi diventati punti di riferimento come Strategic Brand Management e The Luxury Strategy. Ha insegnato all’HEC Paris e lavorato a stretto contatto con brand internazionali, studiando le dinamiche tra identità, percezione e valore.

Come afferma Kapferer:

“Un brand forte è quello che riesce a essere coerente con sé stesso pur adattandosi al contesto in cui vive.” Una frase che riassume il cuore del prisma: coerenza e adattabilità

Se vuoi approfondire il pensiero dell’autore e scoprire le origini del modello, un libro imprescindibile è Strategic Brand Management, considerato un testo fondamentale per chiunque voglia capire e progettare la brand identity a un livello strategico."La sua visione? Un brand è molto più di un logo o di una promessa pubblicitaria. È una costruzione viva, fatta di simboli, storie, emozioni e coerenza. Il prisma è il tentativo (riuscito) di dare una forma concreta a questa complessità.

2. Cos’è il prisma dell’identità di marca e perché funziona

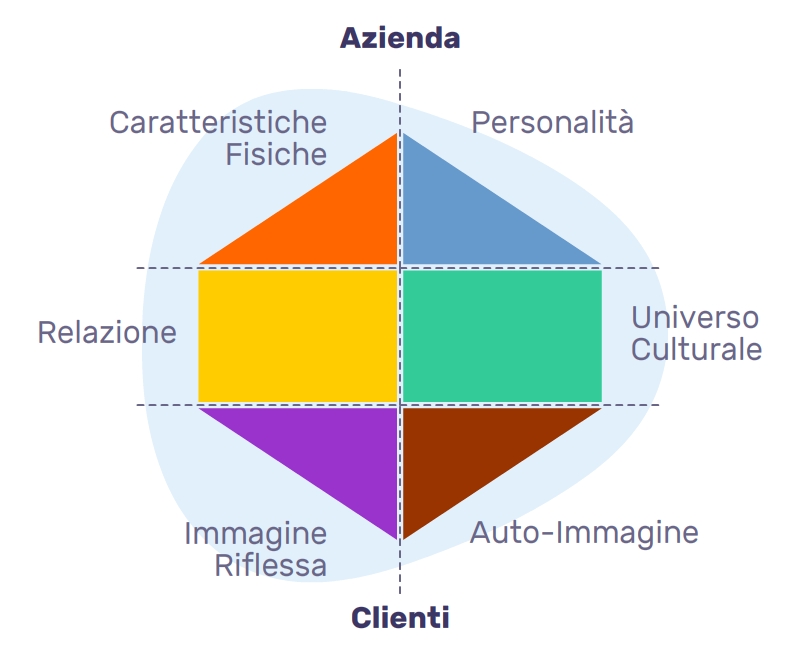

Il prisma dell’identità di marca di Kapferer non è solo un modello teorico: è un framework operativo capace di guidare scelte di design, comunicazione e strategia. La sua forza sta nella semplicità visiva unita alla profondità concettuale. Un esagono, sei lati, e dietro ciascun lato un mondo di decisioni che definiscono come il brand vive e respira.

Perché è un modello ancora attuale

In un contesto in cui i brand sono costantemente messi alla prova da nuove piattaforme, trend globali e cambiamenti culturali rapidi, il prisma offre un punto fermo. Funziona perché:

- Integra dimensioni interne ed esterne: non si limita all’immagine percepita, ma include anche la cultura e la personalità interna dell’azienda.

- Favorisce la coerenza: obbliga a verificare che tutti gli elementi dell’identità siano allineati.

- Crea una narrativa unificata: ogni lato alimenta l’altro, generando una storia di brand coerente e riconoscibile.

Come agisce in pratica

Pensiamo al prisma come a una lente: ogni azione di marketing o design viene osservata attraverso i suoi sei lati. Ad esempio, una campagna pubblicitaria deve:

- Riflettere gli elementi fisici riconoscibili (logo, palette, stile visivo).

- Trasmettere la personalità decisa (tono di voce, mood).

- Essere coerente con i valori e la cultura aziendale.

- Rafforzare il tipo di relazione voluta con il cliente.

- Parlare al target ideale (riflessione).

- Alimentare l’autoimmagine che il cliente desidera.

Vantaggi per la brand identity

- Chiarezza strategica: il prisma diventa una checklist per evitare incoerenze.

- Efficienza creativa: guida designer, copywriter e marketer verso scelte armoniche.

- Forza competitiva: un brand coerente è più memorabile e genera più fiducia.

In sintesi, il prisma funziona perché è un modello vivo: non si limita a descrivere il brand, ma lo aiuta a evolversi rimanendo fedele alla propria essenza.

3. I sei lati del prisma di Kapferer – funzionamento faccia per faccia e interazioni

Il capitolo 3 dell’articolo principale introduce i sei lati del prisma. Qui andiamo oltre: vediamo come funziona davvero ciascuna faccia, come si traduce in scelte di brand identity e design, e soprattutto come ogni faccia dialoga con le altre fino a creare un sistema coerente.

La logica del prisma: mittente e destinatario

Kapferer divide idealmente il prisma in due aree:

- Brand come mittente (sinistra): Fisico, Personalità, Cultura. È ciò che il brand emette, l’intenzione identitaria e il suo “accendo la luce”.

- Brand come destinatario (destra): Relazione, Riflessione, Autoimmagine. È come l’identità viene vissuta dal pubblico, il riflesso che torna indietro.

Il lavoro strategico consiste nel far coincidere ciò che il brand è e vuole essere con ciò che il pubblico vede e sente. Quando queste due metà sono allineate, nascono riconoscibilità, fiducia e preferenza.

Faccia 1 — Fisico (Physique)

Cos’è: l’insieme degli asset sensoriali e tangibili: logo, palette, tipografia, forme, materiali, suoni, profumi, stile del prodotto e del packaging, micro-interazioni digitali. È la base di design che rende il brand immediatamente riconoscibile.

Domande guida:

- Quali sono i miei segni distintivi non negoziabili (signature elements)?

- Come traduco i miei valori in scelte sensoriali coerenti (colori, materiali, motion)?

- Se coprissi il logo, il brand resterebbe riconoscibile?

Esempio rapido: un brand di acqua minerale sceglie vetro trasparente, tipografia essenziale, etichetta minimale. Sta comunicando purezza, controllo, autenticità. Se promette sostenibilità, i materiali e la filiera del packaging devono confermarlo.

Faccia 2 — Personalità (Personality)

Cos’è: il carattere del brand espresso nel tono di voce, nelle scelte retoriche, nel ritmo narrativo e nel comportamento. È il “come parli e come ti comporti” su ogni touchpoint.

Domande guida:

- Se il brand fosse una persona, che tratti avrebbe? Ironico e brillante o calmo e competente?

- Quali archetipi o tratti valoriali scandiscono il mio storytelling?

- Il customer care parla la stessa lingua del sito e delle campagne?

Esempio rapido: un’azienda fintech che vuole apparire affidabile sceglie un tono chiaro, didattico, rassicurante. L’uso di metafore semplici e di esempi numerici concreti sostiene la promessa di trasparenza.

Faccia 3 — Cultura (Culture)

Cos’è: i valori profondi, l’etica, l’origine, la visione del mondo e il modo in cui l’azienda prende decisioni. È la bussola interna che alimenta scelte di prodotto, governance, filiera, people.

Domande guida:

- Quali principi non sono negoziabili? In cosa crediamo davvero quando nessuno ci guarda?

- In che modo i valori orientano scelte operative (fornitori, materiali, prezzi, accessibilità)?

- La nostra storia d’origine che ruolo ha nella narrazione?

Esempio rapido: un brand di moda che proclama inclusività ma usa taglie limitate ha una frattura di cultura. Il pubblico percepirà la dissonanza.

Faccia 4 — Relazione (Relationship)

Cos’è: il tipo di rapporto che il brand stabilisce con le persone: mentore, facilitatore, amico, coach, curatore. Si manifesta nei rituali di servizio, nelle community, nel post-vendita, nelle politiche di reso, nelle interazioni social.

Domande guida:

- Che ruolo vogliamo avere nella vita dell’utente?

- Quali rituali rendono riconoscibile l’esperienza (onboarding, unboxing, saluti, follow-up)?

- La relazione è coerente con personalità e cultura o le contraddice?

Esempio rapido: un brand “coach” promette crescita: tutorial, check-in periodici, dashboard dei progressi e customer care proattivo sono segnali concreti di relazione coerente.

Faccia 5 — Riflessione (Reflection)

Cos’è: il ritratto del pubblico ideale evocato dal brand. Non è la totalità dei clienti reali, ma l’immagine-icona a cui il brand parla per posizione e aspirazione.

Domande guida:

- Chi mettiamo in scena nelle campagne e nei casi d’uso?

- Quanto questo ritratto è desiderabile e al tempo stesso credibile?

- Ci sono esclusioni involontarie che tradiscono i nostri valori?

Esempio rapido: un’app di produttività che mostra solo “founder ventenni in hoodie” rischia di alienare professionisti senior. La riflessione va calibrata per aspirazione senza stereotipi.

Faccia 6 — Autoimmagine (Self-image)

Cos’è: come il cliente si sente con sé stesso quando usa il brand. È la dimensione psicologica intima: status, appartenenza, competenza, serenità, impatto.

Domande guida:

- Quali emozioni e auto-narrazioni vogliamo attivare dopo l’acquisto?

- Quali prove di realtà le sostengono (risultati, testimonianze, prima/dopo)?

- L’autoimmagine promessa è sostenibile nel tempo o crea delusione?

Esempio rapido: con un brand wellness, l’autoimmagine ricercata può essere “mi prendo cura di me in modo consapevole”: rituali semplici, tracciamento dei progressi e community di supporto la rendono tangibile.

Come le facce interagiscono (e dove si inceppa la coerenza)

- Triade del mittente: Fisico + Personalità + Cultura costruiscono la “voce originaria”. Se la cultura parla di sobrietà ma il fisico è barocco, la personalità risulterà artificiale.

- Triade del destinatario: Relazione + Riflessione + Autoimmagine definiscono l’esperienza vissuta. Se la riflessione è elitaria ma la relazione è orizzontale, l’autoimmagine diventa ambigua.

- Ponti critici:

- Cultura → Relazione: i valori guidano i rituali. Prometto inclusione? La relazione deve essere accessibile (linguaggio chiaro, touchpoint per tutti).

- Personalità → Riflessione: il tono seleziona chi si sente “chiamato in causa”. Ironia spinta richiama segmenti specifici e può escluderne altri.

- Fisico → Autoimmagine: gli stimoli sensoriali attivano auto-narrazioni (premium, smart, eco). Materiali e dettagli contano.

Tre fratture tipiche da evitare:

- Design vs Cultura: estetica di tendenza che smentisce i principi dichiarati.

- Relazione vs Personalità: copy brillante, customer care robotico.

- Riflessione vs realtà: target idealizzato che non assomiglia agli utenti reali; nasce dissonanza post-acquisto.

Procedura operativa per compilarlo (sessione da 90 minuti)

- Allineamento valori (15’): esplicitare 3 principi non negoziabili (Cultura).

- Carattere e ruolo (15’): definire 3 tratti di Personalità e 1 ruolo relazionale primario (Relazione).

- Signature sensoriali (15’): fissare 3 elementi fisici ricorrenti (Fisico).

- Ritratto aspirazionale (15’): descrivere in 5 righe la Riflessione.

- Autoimmagine desiderata (15’): scegliere 2 emozioni + 1 prova di realtà da offrire.

- Test di coerenza (15’): verificare 6 collegamenti chiave tra le facce e riscrivere ciò che stona.

Stress test: cosa cambia quando cambia una faccia

- Nuovo packaging (Fisico): rivedi Personalità (tono) e Autoimmagine (percezione). Aggiorna i rituali di unboxing (Relazione).

- Nuova promessa valoriale (Cultura): ripercuoti Riflessione (chi metti in scena) e Fisico (materiali, claim). Evita “greenwashing semantico”.

- Nuovo ruolo relazionale (Relazione): se passi da “curatore” a “coach”, il tono diventa più diretto e il design più funzionale; l’Autoimmagine si sposta da “sofisticato” a “capace”.

Mini-casi applicati

SaaS B2B di analytics: Cultura orientata all’evidenza → Personalità chiara, didattica → Fisico sobrio e leggibile. Relazione da “coach” con onboarding guidato; Riflessione su team data-driven; Autoimmagine: “prendo decisioni migliori”.

Coffee brand artigianale: Cultura di filiera etica → Personalità calda → Fisico tattile (carta ruvida, colori terrosi). Relazione di comunità locale; Riflessione su amanti del gusto consapevole; Autoimmagine: “faccio scelte buone per me e per il mondo”.

App fitness inclusiva: Cultura dell’accessibilità → Personalità motivante ma gentile → Fisico energico e leggibile. Relazione da “coach empatico”; Riflessione ampia e non stereotipata; Autoimmagine: “mi sento capace, non giudicato”.

Checklist finale di coerenza

- Posso descrivere il brand in una frase che tocchi Cultura + Personalità + Relazione?

- Se nascondo il logo, il Fisico è riconoscibile?

- Le persone che metto in scena (Riflessione) corrispondono ai valori e al tono?

- L’Autoimmagine promessa ha prove di realtà?

- C’è un rituale esperienziale ripetibile che ci rende unici?

- Ogni nuova iniziativa passa il test dei 6 collegamenti tra le facce?

Quando questa checklist è un “sì” pieno, il prisma smette di essere un disegno e diventa identità vissuta.

4. Come il prisma trasforma la percezione del brand

Quando si parla di percezione di un brand, spesso ci si concentra solo su campagne pubblicitarie, azioni social o iniziative di PR. Il prisma di Kapferer sposta il focus su un livello più profondo: la coerenza strutturale dell’identità. Non si tratta solo di ciò che comunichi, ma di quanto il tuo messaggio sia allineato con ciò che il brand è, fa e promette.

Kapferer lo definisce così: "L’identità di marca non è ciò che dici di essere, ma ciò che sei coerentemente in ogni manifestazione." È una visione che trasforma il prisma in uno strumento diagnostico: se una parte della percezione non corrisponde all’intenzione, significa che una faccia del prisma non è in sintonia.

Dalla teoria alla pratica

Immaginiamo un brand del settore food che vuole posizionarsi come sostenibile. Se il fisico (packaging, design) e la cultura (valori aziendali) comunicano eco-compatibilità, ma la relazione con il cliente (servizio, customer care) è fredda e impersonale, il consumatore percepirà una dissonanza. Il prisma, in questo senso, funziona come una mappa di verifica: ogni lato deve sostenere e rinforzare gli altri.

Perché funziona davvero

- Uniformità narrativa: ogni interazione con il cliente diventa un capitolo della stessa storia.

- Credibilità: quando messaggio e azione coincidono, la fiducia cresce.

- Esperienza integrata: il cliente percepisce il brand come un’entità coerente, non come pezzi scollegati.

Un esempio concreto

Howard Schultz, ex CEO di Starbucks, pur non citando esplicitamente Kapferer, ha applicato un principio simile:

"La nostra marca è definita dall’esperienza che offriamo ogni giorno, non da quello che scriviamo nei comunicati." Starbucks, infatti, unisce il fisico (design accogliente dei locali), la cultura (valore della connessione) e la relazione (barista che ti chiama per nome) in un unico racconto coerente. Il risultato? Una percezione forte e distintiva in tutto il mondo."

Usare il prisma aiuta ad evitare messaggi contraddittori e campagne isolate. Significa, soprattutto, creare una sensazione di continuità, in cui ogni elemento – dal logo alla stretta di mano virtuale via chat – racconta la stessa verità. In sintesi, il prisma non è solo uno schema di sei parole, ma un test continuo di integrità del brand. E quando la percezione coincide con l’identità, il brand non solo è riconoscibile, ma è credibile.

5. Case study: brand che lo usano bene

Patagonia: fisico riconoscibile (outdoor tecnico), personalità etica e attivista, cultura della sostenibilità, relazione di fiducia con clienti impegnati, riflessione su amanti della natura, autoimmagine di “attore del cambiamento”.

LEGO: fisico inconfondibile (mattoncini colorati), personalità creativa e gioiosa, cultura del gioco intelligente, relazione collaborativa con i fan, riflessione su genitori e figli creativi, autoimmagine di “costruttore di mondi”.

Starbucks: fisico accogliente, personalità calda e urbana, cultura della connessione, relazione quasi familiare, riflessione su professionisti urbani, autoimmagine di “essere parte di una community globale”.

6. Errori comuni e come evitarli

Ogni strumento strategico, se mal interpretato, rischia di trasformarsi in un esercizio sterile. Il prisma di Kapferer non fa eccezione. Gli errori più frequenti derivano spesso dalla fretta di ottenere risultati visibili e dall’uso parziale del modello.

Il primo errore è ridurlo a un esercizio di design superficiale. Alcuni brand, affascinati dall’ordine visivo del prisma, lo compilano come una semplice lista di attributi estetici, ignorando la profondità concettuale di ogni faccia. In questo modo, si perde la connessione con gli aspetti più strategici, come la cultura interna o la relazione autentica con il cliente.

Il secondo errore è sottovalutare la coerenza. Kapferer sottolinea che un’identità frammentata confonde e indebolisce. Un brand può avere un packaging accattivante e un tono di voce brillante, ma se questi elementi non rispecchiano i valori dichiarati, la fiducia del cliente si erode rapidamente. Come dice lo stesso autore: "La forza di un brand non si misura dalla creatività dei suoi slogan, ma dalla continuità tra ciò che promette e ciò che mantiene."

Il terzo errore è non aggiornare il prisma. I mercati evolvono, le aspettative cambiano, e ciò che ieri era distintivo oggi può apparire datato. Brand longevi come Nike o Apple rivedono costantemente il proprio posizionamento e le sfumature identitarie, senza tradire la propria essenza.

Per evitare questi scogli, serve un approccio più consapevole:

- Considerare il prisma come una mappa viva, da rivedere periodicamente.

- Usarlo come strumento di allineamento interno, coinvolgendo tutti i reparti.

- Verificare costantemente la coerenza esterna, confrontando il prisma ideale con la percezione reale del pubblico.

In questo senso, il prisma non è un compito da svolgere e archiviare, ma un dialogo continuo tra brand e pubblico, un processo di autoascolto e adattamento che permette di restare fedeli a sé stessi restando, al tempo stesso, rilevanti.

7. Come applicarlo subito alla tua strategia di brand identity

Applicare il prisma di Kapferer non significa semplicemente compilarlo una volta e poi archiviarlo in un documento aziendale. È un processo dinamico, che vive all’interno delle decisioni quotidiane di marketing, design e gestione del brand.

Partire dall’interno

Il primo passo è la consapevolezza interna. Un workshop dedicato, con tutti i reparti coinvolti – marketing, design, vendite, customer care – crea un linguaggio comune. Ogni lato del prisma diventa un capitolo da scrivere insieme, con esempi concreti e riferimenti pratici alla realtà dell’azienda.

Confrontarsi con la percezione esterna

Una volta definito il prisma ideale, occorre confrontarlo con la percezione reale del pubblico. Sondaggi, interviste e analisi delle conversazioni online aiutano a capire dove il racconto interno si discosta dall’esperienza vissuta dai clienti. Questa fase è spesso illuminante: mette in luce punti di forza non sfruttati e incoerenze da correggere.

Usarlo come filtro decisionale

Il prisma diventa quindi una bussola: ogni campagna pubblicitaria, ogni post sui social, ogni cambiamento di design dovrebbe passare attraverso un “test di coerenza”. La domanda è semplice: questa azione rispetta e rafforza almeno cinque dei sei lati del prisma? Se la risposta è no, probabilmente è necessario rivedere l’idea.

Esempio pratico

Un brand di moda sostenibile potrebbe usare il prisma per valutare il lancio di una nuova linea. Se il lato “Fisico” (materiali, stile) e il lato “Cultura” (valori etici) sono coerenti, ma il lato “Relazione” (esperienza cliente) non prevede un servizio di riparazione o riuso, la promessa di sostenibilità rischia di perdere forza.

Il prisma come strumento di lungo periodo

Applicarlo subito non significa vedere risultati immediati, ma impostare un percorso di coerenza nel tempo. Kapferer stesso ricorda che la forza di un brand si costruisce nella ripetizione coerente di gesti, messaggi e scelte.

In definitiva, usare il prisma nella strategia di brand identity significa passare da un approccio reattivo a uno proattivo: non rincorrere le mode, ma filtrare ogni decisione attraverso la propria essenza, mantenendo saldo il filo rosso che lega ogni interazione al cuore del brand.

8. Conclusione: dal modello alla vita reale

Il prisma di Kapferer non è un esercizio accademico, ma una guida per vivere il branding con coerenza e profondità. Usato bene, diventa una bussola che ti permette di navigare tra mode passeggere e pressioni del mercato, restando fedele a chi sei.

Vuoi scoprire come tradurre il prisma in azioni concrete di brand identity e design? Iscriviti alla nostra newsletter: ogni settimana strategie e ispirazioni per costruire un’identità di marca solida, riconoscibile e memorabile.